鱼类作为变温动物,其生长高度依赖环境温度。然而,温度精细调控鱼类营养的感知、利用与代谢平衡的机制长期模糊,制约着精准营养技术的发展。近日,海水养殖教育部重点实验室何艮教授团队通过代谢动力学与分子营养学手段,揭示了温度对大菱鲆幼鱼氨基酸吸收、转运和代谢的调控机制。研究团队通过梯度控温与定时采样,设置了12℃、15℃、18℃、21℃和24℃五个温度,首次多维度解析温度对大菱鲆幼鱼摄食后代谢的全链条影响:从肠道消化酶活性、氨基酸转运效率,到mTOR信号通路活性、蛋白质合成、肝脏应激响应,逐步揭开温度影响的分子网络,为优化养殖实践提供了重要理论依据。

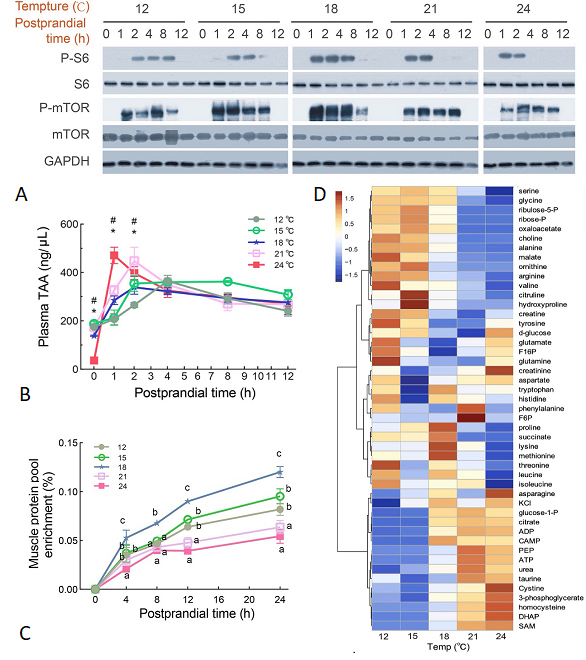

研究发现,大菱鲆幼鱼的胰蛋白酶和脂肪酶活性在18℃时达到峰值,而淀粉酶活性则不受温度显著影响,表明温度对蛋白质和脂肪的消化具有显著调控作用。低温(12℃)显著上调了部分氨基酸转运蛋白的表达,但氨基酸吸收能力随温度升高而增加,表明低温环境下,大菱鲆可能通过上调转运蛋白来补偿消化酶活性的下降。mTOR信号通路在18℃时最为活跃,摄食后迅速激活并持续较长时间。而在高温环境下,mTOR信号通路的激活时间显著缩短,在低温环境下,mTOR信号通路的激活时间显著延后,表明高低温影响了营养感知的敏感性。摄食后,大菱鲆幼鱼的蛋白质沉积在18℃时达到最高水平。在低温环境下,转氨酶ALT和AST的活性和泛素化水平高于其他组,蛋白沉积率较低。而在高温环境下,尽管血浆中游离氨基酸浓度升高,但蛋白质沉积并未相应增加,进一步研究发现,高温显著增加了能量代谢速率,并引起肝细胞热休克蛋白和内质网应激标志物的上调,表明高温诱导了肝细胞的应激反应。

本研究系统解析了温度对大菱鲆幼鱼氨基酸代谢的调控机制,揭示了mTOR信号通路的温度密码及高低温对代谢影响。这一发现为优化养殖温度管理、设计精准营养饲料提供了重要参考。

图1. 温度对大菱鲆幼鱼mTOR信号通路(A)、血浆氨基酸动力学(B)、肌肉蛋白沉积(C)和代谢网络(D)的影响。

研究心语

这项研究绘制了温度调控海水鱼类营养代谢的全景图谱,我们发现温度不仅影响“吃多少”,更决定“怎么用”——低温限制消化效率,高温迫使能量‘内耗’,而最适温度恰是消化力、合成力与代谢负担的黄金平衡点。未来我们将建立温度-投喂联动的动态模型,并探索功能性饲料添加剂对高温应激的缓解作用。通过精准营养技术,让每条鱼都能在代谢‘舒适区’高效生长。

论文链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s42995-025-00280-2

文章转自:海洋生命科学与技术-MLST